|

|

|

|

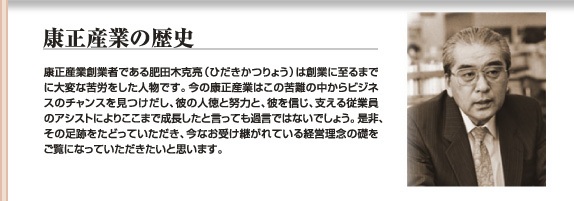

康正産業株式会社の創業者である肥田木克亮(ひだきかつりょう)は、昭和4年宮崎県高崎町に7人兄弟の長男として生まれました。実家は代々農業を営んでいましたが、父親は高等女学校の教諭、母親も元教諭という家庭でした。

昭和4(1929)年と言えば世界大恐慌の時代。大不況で仕事もなく、物価は大暴落し、肥田木少年の実家の蔵には国債が紙くず同然に捨てられていたとの事。父親の転勤で、愛媛県の宇和島に住んでいる時期もありました。その時期、昭和12年からの日中戦争による軍事経済で、日本の国力は増したものの、いまだ景気は厳しく、父親は地元の人に職を譲り、宮崎の小学校へと転勤することになり、肥田木少年も宮崎の小学校を転校して回りました。

肥田木少年が小学生の頃、貧しさゆえに栄養も十分に取らせてあげることが出来ず、弟や妹を相次いで亡くすという悲しい出来事がありました。そして更に肥田木少年が13歳の時、父親が亡くなってしまうのです。13歳にして一家の大黒柱となり、家族を養っていかなければならないという大きなプレッシャーがのしかかりました。何とか旧制中学校を卒業した後、不慣れな農業を始めましたが、収入はほとんどなく、大変ひもじい思いをしました。その頃から“食べるということがどんなに大変で、ありがたいことか”ということを痛感していたと言います |

|

| |

|

|

|

|

その後、知人のおじさんの紹介で地元の役所に3年程勤めました。決して低い給料ではなかったのですが、家族を養うため、弟や妹を学校に行かせるためにより高い給料が必要でした。そこで先輩と上京して事業を興すことにしたのです。燃焼器(コンロ)を販売する仕事を手がけましたが、不慣れな土地で残念ながら失敗に終わり、2年程で故郷の宮崎へ帰ることになります。だらしの無い格好では帰れないと、都城(宮崎県)の駅で散髪するお金だけ残して、普通列車に揺られて帰郷しました。上京する時に勧められていた役所の仕事を断り、餞別までもらっていましたので、地元の知り合いに会わせる顔がありませんでした。それでも人目のつかない夜中にこっそり実家に帰ると母親が飛んできて、ひとつも責めることなく、“よく帰ってきた”と泣いて喜んでくれたのでした。母親と家族のありがたさを実感した瞬間でした。

帰郷してから3ヶ月程は家にこもる日々が続きましたが、少しずつ世間に慣れ、知り合いの紹介もあって、政治の手伝いをすることになりました。しばらくすると、そのつながりで建設業を手がけることになりました。しかし、ここで苦い経験をすることになります。一度失敗していた会社を引き継いだため、前任者の債務を追及され、差し押さえを被ったのです。実家の山畑、馬や牛、蔵などお金になるものは全て売って借金返済に充てました。親戚からは“この仕事を続けていたら家族が路頭に迷うことになるぞ”と言われました。その当時、教師の職に就いていた弟がこの危機を救ってくれました。弟や妹のためにと思って取り組んだ事業のはずが、結局は迷惑をかけてしまい、肥田木青年は申し訳なさと歯がゆさを感じずにはいられませんでした。 |

|

| |

|

|

|

|

|

28歳の時に、おじの友人からホテル経営者の仕事を紹介されました。そして支配人として鹿児島市内のホテルで働き始めます。しかしここでも一筋縄ではいきませんでした。当時そのホテルの経営は苦境に陥っており、必要経費が150万円かかるのに売上は80万円という大赤字状態だったのです。

肥田木(ひだき)青年は負けん気の強い性格でした。このような状況であっても“どうにかしないといかん”という使命感のようなものを感じ、ホテル復興のために思いついたのが世界各国の料理のポスターを作ってお得意先を回ることでした。

当時は珍しかったこともあって話題を呼び、翌年の売上は大幅に拡大し170万円にも達しました。そして新たに“くまそ鍋”という商品を企画し、とにかくPRに走り回りました。薩摩川内市(鹿児島県)の鋳物屋に特注して準備した直径1メートルもある鍋を蔓(かずら)で吊るし、樫の木の三脚に載せ大型コンロにかけるというダイナミックな演出を行い、錦江湾で釣れたタイを入れて寄せ鍋にしました。

材料は郷土である鹿児島の食材を使用し、久留米がすりを着た店員が接客応対をするというこの企画が大成功を収め、600万円の売上につながったのです。斬新なアイデアと商品へのこだわりが実を結んだのです。

そこでのおもしろいエピソードがあります。制服の久留米がすりを着て街を歩いていると、ちょうど年の暮れだったこともあって大相撲のチケットを売っているのかと勘違いされたとか。しかし当時は珍しい営業が偶然にも新聞記者の目に留まり、全国紙に取り上げられることとなりました。そのおかげもあり、ホテルはさらに大繁盛。夜中の2時3時まで40室ほどある宴会場はフル稼動でした。当時、肥田木は31歳、やっと手に入れた成功でした。

そして、“食べ物というものはお客様に納得してもらえれば限りなく売れる。売上は必ず上がる”と確信しました。

“厳しくするところは厳しくしなければいけない”と言ってホテルの社長とぶつかったことも何度もありましたが、それでも力を合わせた結果の大盛況振りでした。 |

|

| |

|

|

|

|

それから4年間、ホテルの経営は順調に進みました。しかし、おじの友人に経営を譲り、営業に専念した結果、その後たった1年で脆くも崩れ、ホテルは不渡りを出す事態となってしまったのです。再び苦悩の日々が続くことになります。多くの人に“何で苦労するとわかっていて行くのか”と止められましたが、一方では、銀行から呼び出され“肥田木さんががんばってくれるなら競売にはかけないから、社長を支えてやってくれ”と言われ、大変悩みました。一度は故郷に帰ってやり直そうと思いました。来て欲しいという会社もたくさんありました。しかしその時に母親に言われた言葉がきっかけで思い留まったのです。“お前はあの社長とホテルで働くことになった時、世の中でこんなにいい人と働けるなんて幸せだと言っていたじゃないか。それが会社が駄目になったらすぐに捨てるのか”と。

更にホテルの社長からも涙で読めなくなるほどの手紙を受け取り、ホテル再建に向けて戻る決心をしました。帰ってからすぐまたホテルの社長と喧嘩をしたそうですが。

戻ってからは毎日40〜50人の債務者に会い、頭を下げながら返済計画を立てるという日々でした。期待に応え、血の滲むような努力をし、ようやく3年後に手形が戻ったのを機に、是非とも後継者に、という申し出を断り、ホテルの経営から手を引いたのです。 |

|

| |

|

|

|

|

|

昭和43年、肥田木(ひだき)が38歳の時に天文館(鹿児島市の繁華街)で100席ほどのマンモスパブをはじめました。飲食業を事業として選んだ理由は、“今の飲食店は男性客主体だが、将来、女性も街に出てくるようになり、女性のお客様も増えるだろう。飲食店はもっと繁盛していく”“安くても需要があれば売上は取れる”との確信からでした。

そして肥田木の人間性と仕事振りを評価してくれた大家さんやメーカーさんなどに融資をしていただいて、15人でスタートした会社、それがこの康正産業です。

はじめは右も左もわからない世界で、商店街でのヤクザ絡みの抗争もあり、正しく血の滲む苦労をしました。“こんなに苦労して生きなくてもいいだろう”と自分自身でも何度も思いましたが、負けてたまるかという思いと、家族や従業員の皆さんを路頭に迷わせるわけにはいかないという思いで努力しました。毎日、従業員の食事を作って深夜に自宅から店に運んでいた奥様(副社長)と二人で“借入金を全額返済するまでは、タクシーには絶対に乗らないように辛抱しよう”と誓いました。

マンモスパブの開店にはじまり、創業から13年後、昭和56年に寿しまどかの前身である回転寿司の“元祖寿司”をオープンさせ、昭和61年、62年にはふぁみり庵、はいから亭を続けてスタートします。現在ではそれらの業態を1店舗にした複合店を展開しており、鹿児島、宮崎、熊本地区に49店舗を構え、約1800人もの従業員が働いてくれています。

康正産業を創めて36年。パート、アルバイトの方々を含めた従業員みんなが支えてくれたおかげで今日があるのだという感謝の気持ちを忘れずに、そして常にみんなが幸せであることを祈り続けていると肥田木は言います。時には厳しく指導することもあります。“負けるな”“自分がこの会社を引っ張っていこう、この会社を大きくしようと思わない人はここにいないでくれ”というのが肥田木の口癖です。それは会社が常に“勝ち組”であり続けたいから、そしてそれがみんなの幸せになると信じているからです。

そしていちばんに考えることはやはりお客様のこと。肥田木が調理師出身でないため、いつも“食べる側”の“お客様の立場”の発想を大事にしています。また、過去の経験から、“食のありがたさ”、そしていくら貧乏をしていてもおいしいものを食べたいという願望を誰しも持っているという“食の楽しさ”を知っています。だからこそ、良い施設で良い料理を、良い接客でおもてなしをし、お客様に喜んでいただくことだけを考えているのです。お金がかかってでも各店舗の植栽に力を入れたり、店ごとにレイアウトを変えたりなど、お客様に気持ちのよい環境と時間を提供できるよう妥協はしません。そして商品の安さとおいしさにも自信があります。“同一業種の継続は難しいとされるが、基幹としてのお店のあり方は変わらない”と強く宣言しています。

“食は命の根源 食に携わることに誇りを持ち 真心のサービスで より良い商品をより安くと心掛け 明るく楽しく働こう。”という経営理念に肥田木の思いが凝縮されています。この経営理念のもと、お客様の喜ぶ顔を見るために、そしてお客様の喜びを自分達の喜びに変えられるように、康正産業は進化し続けています。

おわり

肥田木克亮は平成17年4月21日に他界致しました。しかし、今なお創業者の思いである経営理念は脈々と引き継がれております。 |

|

|

|

|

|

|

|

|